2024-02-21

2024-02-21

2024-01-26

2024-01-16

2023-03-13

立足新时代律师职责定位 做党和人民满意的好律师

立足新时代律师职责定位

做党和人民满意的好律师

2023-12-04

2023-10-30

2023-08-08

2023-07-27

2023-07-05

2023-06-30

2024-01-24

2024-01-19

2023-12-06

2023-10-10

2023-05-02

2023-02-27

2023-02-27

2023-02-24

2023-02-20

2023-09-14

2023-03-17

2023-11-24

2023-11-22

2023-11-22

2023-11-22

2023-05-17

友情链接:

友情链接:

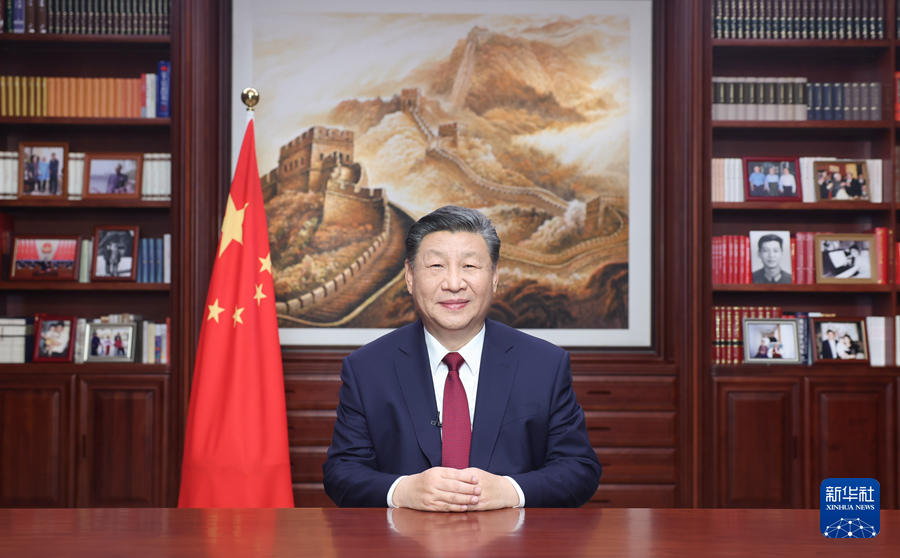

国家主席习近平发表二〇二四年新年贺词

国家主席习近平发表二〇二四年新年贺词

信息查询

信息查询 律师管理平台

律师管理平台 投诉中心

投诉中心 会员办事指南

会员办事指南 行政许可

行政许可 维权中心

维权中心